12 Comments

명

2021.06.23 21:42

진정한 노마드족 역류님. 부럽습니다.

역류

2021.06.26 16:39

저의 일상을 아신다면 결코 부럽지 않으실겁니다.

저는 떠나지도 머물지도 못하는 회색의 늪에 빠져 버려서 방향도 목적도 잃어버렸거든요 ㅜㅜ

저는 떠나지도 머물지도 못하는 회색의 늪에 빠져 버려서 방향도 목적도 잃어버렸거든요 ㅜㅜ

뽀뽀송

2021.06.24 14:50

역류님은

詩선이 내면으로 향할 때,

단어와 문장의 간결함은

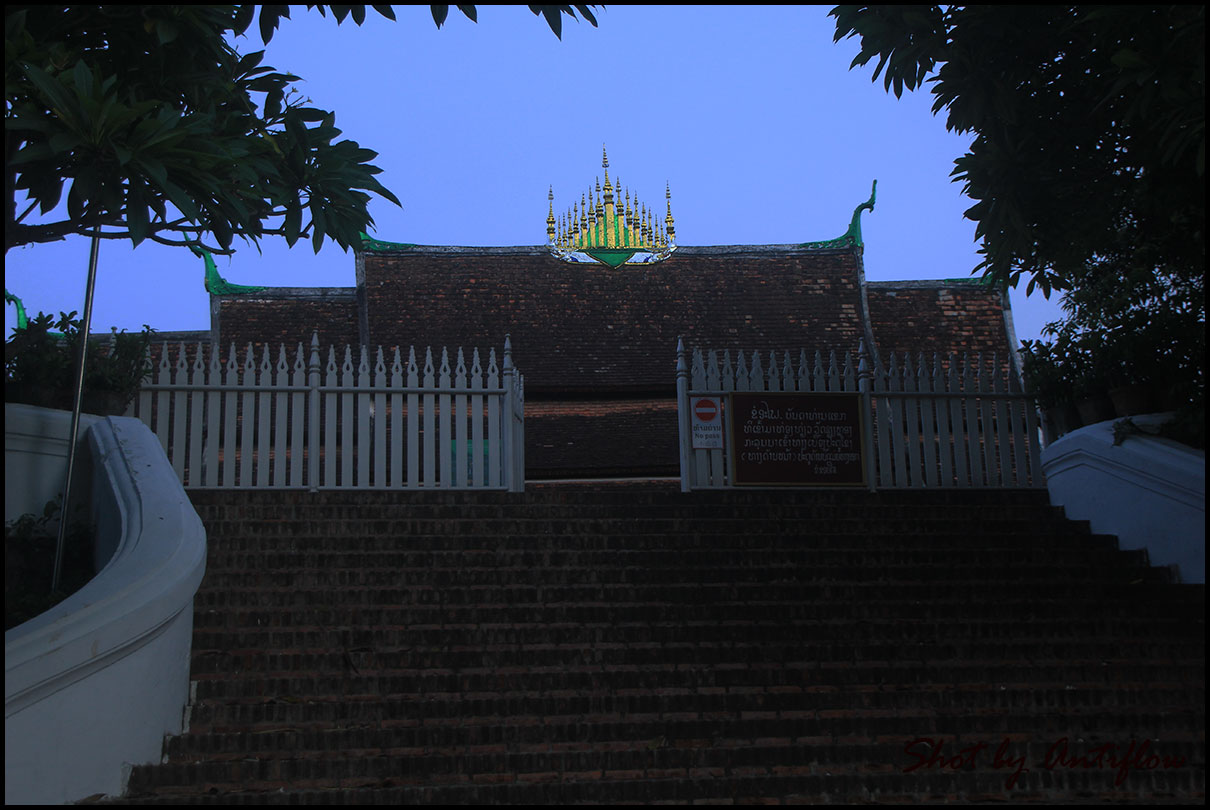

푸시산은 물론이고

방비엥 산봉우리도 가볍게 넘을 만큼

가히 추종을 불허하네요.

詩선이 내면으로 향할 때,

단어와 문장의 간결함은

푸시산은 물론이고

방비엥 산봉우리도 가볍게 넘을 만큼

가히 추종을 불허하네요.

역류

2021.06.26 16:40

그만큼 마음도 가벼워져야 할텐데,

어찌된 일인지 불분명한 뭔가로 무거워지고만 있습니다 ㅜㅜ

어찌된 일인지 불분명한 뭔가로 무거워지고만 있습니다 ㅜㅜ

들국화야

2021.06.25 14:55

역류님의 사진도 예술이지만

글솜씨는 더 일품입니다.

사진과 더불어 글을 읽으니

마음은 벌써 루앙프라방 거리를

걷고 있습니다.

조마 베이커리의 샌드위치..

새벽시장..

비오는 강가..

결혼을 앞둔 딸과의 여행이었기에

더 가슴에 그리움으로 남아있습니다.

방학이면 항상 딸과 여행다니곤 했는데

손주 태어나고 코로나땜에 발묶이고..

코로나 종식만 기다리고 있는데..

에코~

둘째를 임신했네요.

엄청 반갑고 행복하지만 ㅎㅎ

강제로 발이 묶였네요.

그래도 행복합니다...

역류님의 글들..

항상 감사한 마음으로 즐겁게

보고 있습니다~

글솜씨는 더 일품입니다.

사진과 더불어 글을 읽으니

마음은 벌써 루앙프라방 거리를

걷고 있습니다.

조마 베이커리의 샌드위치..

새벽시장..

비오는 강가..

결혼을 앞둔 딸과의 여행이었기에

더 가슴에 그리움으로 남아있습니다.

방학이면 항상 딸과 여행다니곤 했는데

손주 태어나고 코로나땜에 발묶이고..

코로나 종식만 기다리고 있는데..

에코~

둘째를 임신했네요.

엄청 반갑고 행복하지만 ㅎㅎ

강제로 발이 묶였네요.

그래도 행복합니다...

역류님의 글들..

항상 감사한 마음으로 즐겁게

보고 있습니다~

역류

2021.06.26 16:46

이틀간 구름이 두껍더니 이제서야 루앙프라방에는 비가 옵니다. 그래서 남칸이 보이는 처마에 피해 앉아 더위를 식히고 있습니다.

저도 훗날 언젠가 이 단순하고 답답하고 무거운 요즘을 좋았다고 회상할지도 모르겠습니다.

뭔가 생산적인 것이라도 해야겠다 싶어서 요즘 라오스 문자를 익히고 있습니다 ㅋ

저도 훗날 언젠가 이 단순하고 답답하고 무거운 요즘을 좋았다고 회상할지도 모르겠습니다.

뭔가 생산적인 것이라도 해야겠다 싶어서 요즘 라오스 문자를 익히고 있습니다 ㅋ

태국짱조하

2021.06.25 21:35

사진과 글을 보고있자니 가슴이 아련해집니다,,,

늘 건강하십시요, 감사합니다!!

늘 건강하십시요, 감사합니다!!

역류

2021.06.26 16:50

늘 몸도, 마음도 건강하게~~~

구름 낀 동쪽을 보고 있자니 국경을 넘어가고 싶어서 마음이 요동을 칩니다 ㅜㅜ

구름 낀 동쪽을 보고 있자니 국경을 넘어가고 싶어서 마음이 요동을 칩니다 ㅜㅜ

민들레향수

2021.07.13 10:28

정말사진이예술이네요…..덕분에 눈으로힐링했어요…

역류

2021.07.13 18:08

^^

우사랑

2021.07.23 13:25

쉬는게 일상이었던 그땅..

루앙푸라방 야시장 부페

(500원 시절) 에서

매일 비어라오와 같이 젖었던 그밤들이

아련할 뿐입니다..

다시 돌아가기에는 너무 멀리 있지만

늘

다시 떠나는 꿈을 꿉니다..

언젠가는 그네들의 미소도 ..

조금은 변해 있겠지만은요!!!

(바람과 함께 사라지다의 도시에셔~~)

루앙푸라방 야시장 부페

(500원 시절) 에서

매일 비어라오와 같이 젖었던 그밤들이

아련할 뿐입니다..

다시 돌아가기에는 너무 멀리 있지만

늘

다시 떠나는 꿈을 꿉니다..

언젠가는 그네들의 미소도 ..

조금은 변해 있겠지만은요!!!

(바람과 함께 사라지다의 도시에셔~~)

역류

2021.07.24 23:04

그때의 그땅, 그밤이랑 같을 수는 없겠지만

비어라오에 젖는 맛도 크게 다르지 않으실 것이며,

사람들의 표정이나 미소도 여전할 것 같습니다.

그때처럼 쉬는게 일상이 되실 것 같습니다.

너무 멀리 있지 않을 수도 있습니다.^^

비어라오에 젖는 맛도 크게 다르지 않으실 것이며,

사람들의 표정이나 미소도 여전할 것 같습니다.

그때처럼 쉬는게 일상이 되실 것 같습니다.

너무 멀리 있지 않을 수도 있습니다.^^