태국 대학생들과 함께한 2박3일 야영기 -- <4>

아침 일찍 일어났다. 동쪽에 있는 절벽으로 가서 일출을 보아야 한다. 어젯밤에 물어보니 다른 아이들은 안간댄다. 대충 씻고 준비해서 나왔다.

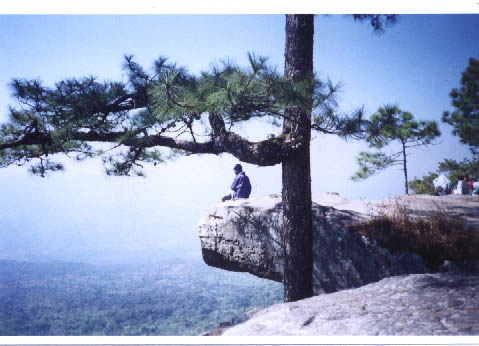

일출을 보는 절벽인 파 녹안은 야영장에서 멀지 않다. 오솔길을 따라 걸었다. 다른 산 같으면 한번 산에 들어와서 이동을 할 땐 능선 따라 올라갔다 내려갔다 해야 하는데 푸끄라등은 한번 꼭대기에 올라오면 그냥 평지라서 그런 일은 없다. 파 녹안으로 가는 길엔 다른 태국의 젊은이들도 있다. 다 대학생처럼 보인다. 40분 남짓 걸으니 서쪽 끝에 다 달았다.

수평선이나 지평선에서 떠오르는 일출은 여간해서는 보기 힘든 것 같다. 태어나서 그런 광경을 본적은 딱 한번... 인도의 라자스탄을 여행 했을 때 뿐이었다. 그 외에는 한참 후에야 구름 사이로 내미는 태양을 볼 뿐이다. 파 녹안 바위에 앉아 본 서쪽 하늘 아래는 구름이 끼어있다. 한참 기다렸다. 아마 해는 이미 떠서 저 구름 뒤쪽에서 올라오고 있을 것이다.

한 무리의 여학생들이 옆에 있었다. 내가 혼자 온 외국인 관광객임을 느꼈는지... 흘끔 흘끔 쳐다본다. 그러더니 한 명이 묻는다.

“일본 사람이에요?”

“한국 사람입니다.”

“아~ ..... 혼자 왔어요?”

“네... 근데 어제 산을 올라오다, 다른 태국 학생들을 만났어요. 그래서 같이 캠핑을 했지요.”

“그 사람들은 왜 안 왔어요?”

“모르겠어요... 안 온다고 하던 걸요.... 그나저나 해가 아직 안뜨네요”

“그러게요....”

“어디서 왔어요?”

“방콕 대학교요.”

“아~ 들어봤어요.”

방콕에서 이곳까지 온 여대생들이었다. 푸끄라등에 와서 어디어디 갔었느냐, 여행을 얼마나 했느냐, 태국이 왜 좋냐 등 태국 사람으로서 외국인에게 공통적으로 궁금해 하는 몇가지를 묻는다. 물론 이름과 나이 등도 함께....

일출은 그냥 그랬다. 구름사이로 해가 보이다가 안보이다가 했다. 다들 돌아가려는 눈치여서 나도 자리에서 일어났다.

텐트로 돌아오니 아이들은 대부분 일어나 있었다. 아침밥 먹고 산을 내려갈 예정이었다.

“녹 밥 먹으러 가자.”

어제처럼 카우똠으로 아침 식사를 했다. 밥 먹고 모닥불을 쬐며 다른 아이들을 기다렸다. 꼽이 왔다.

“꼽... 근데 이쪽 지방에는 산이 많지만 방콕이나 그 근방에서는 산을 한번도 못본거 같애.”

눔은 한참을 생각 하더니 저쪽 텐트 뒤에서 놀고 있는 다른 아이들에게 물어 본다.

“혹시 방콕에 산 있는지 아는 사람 있냐”

“방콕에? 방콕엔 산이 없을껄?”

고개를 갸웃거리며 잘 모르겠다는 표정이다.

“아~! 생각났다. 방콕에도 산이 있어. 푸카오텅!”

사람이 만든 산, 푸카오텅이 생각났다.

꼽이 놀라며 말한다.

“얘들아~ 방콕에도 있어. 푸카오텅. 녹이 알아냈어.”

“오~~~”

기분이 좀 우쭐해졌다. ^^;;

외국인은 현지인들이 미처 생각하지 못하는 것을 생각할 수도 있다. 우리가 아무렇지도 않게, 아예 관심도 두지 않는 것을 우리나라를 여행하는 다른 나라사람은 ‘그건 왜 그렇지?’하고 고민을 할 수도 있는 것이다.

짐을 다 정리하고 텐트를 걷었다. 꼽과 둘이 텐트를 관리소에 돌려주러 갔다.

“꼽... 태국 전통 옷 입었네...”

“응.... 괜찮냐...?”

“내 옷이랑 바꿀까?”

“어? 그 옷이랑 이 옷이랑 바꾸자고?”

솔직히 왜 그 말이 나왔는지 모르겠다. 방콕에 가면 얼마든지 싼 값에 살수 있고.... 게다가 비싼건 아니지만 이 옷은 한국에 돌아가서도 입고 다녀야 할 옷이었기 때문이다. 잠깐 망설이고 있는데...

“그래 좋아”

그러면서 윗도리를 벗어준다.

바꿔 입었다. 그냥 서민들이 입는 평범한 디자인의 윗도리다. 한국에서는 물론 여행하면서 입고 다니지는 못할 것 같다. ^^;;

텐트를 돌려주고 돌아왔다. 아이들은 갈 준비가 다 됐다.

내 배낭은 그냥 내가 메고 내려가려고 등에 매었다. 3개월 동안 모인 여행 부산물 때문에 무게가 꽤 됐지만 계속 내리막이라 별로 힘들 것 같지 않았고 200밧 가까이 되는 포터비가 아까웠다.

“녹, 정말 배낭 네가 들고 내려갈 거야?”

“응”

태국 애들은 이해가 안가는 눈치다.

“그래... 녹은 자기 짐 자기가 갖고 내려간대. 녹 괜찮대”

꼽이 괜찮다고 거든다.

꼽과 내가 앞장섰다. 다른 남자들은 여자애들 부축하고 내려오느라 뒤에 온다. 솔직히 힘들었다. 한국에서도 이렇게 무거운 짐을 들고는 등산을 해본 적이 없었고 밖에 나와 여행 할 때도 차-숙소 사이에서만 잠깐 멜 뿐었다. 내리막 길이라도 몇 시간 동안 무거운 짐을 지고 내려오니 다리가 후둘 거렸다. 그래도 내려오면서 먼저 쉬자고 한 적은 없었다. 한국 사람의 자존심? -_-;; 다 내려오니 죽을 것 같았다. 수돗가에 가서 머리 감고 세수하고..... 벤치에 엎어졌다. 여자애들도 다 내려오고... 음료수 사먹으며 쉬었다.

이제 헤어질 시간이 가까워 온다. 알고 보니 얘네는 자기네 픽업 두 대에 나눠타고 왔다. 꽤 먼거린데... 참 대단하다. 나는 공원 입구 마을로 가서 컨깬으로 가야하고 얘들은 러이로 간다고 했다. 차를 같이 타고 마을까지 데려다 줬다. 기분이 묘하다. 별로 길지 않은 이틀밤을 같이 보냈을 뿐인데 너무 많은 정이 들었다. 쏨은 코끼리가 그려진 실크 스카프를 나에게 줬다. 나중에 꼭 연락을 하기로 하고 헤어졌다. 헤어짐의 순간은 너무 짧았다. 지금 생각해보니 운전을 하던 예비역이... 일부러 빨리 출발 한 것 같다.

어쩔 수 없다. 어차피 여행은 만남과 헤어짐의 반복이다.

버스가 왔다. 자 그럼 컨깬으로 출발~

(끝)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[후일담]

그 후 태국 여행은 계속 됐다. 어느날 플로이 게스트하우스 휴게실에서 밤새도록 다른 여행자들과 얘기를 하고 있었다. 새벽에 그 숙소에 방을 갖고 있던 아저씨가 침대가 하나 남는다고 해서 내 숙소로 안가고 거기서 잤다. 그런데 휴게실 의자에서 무엇에 물렸는지 허벅지가 막 가렵다. 혹시나해서 빨리 욕실로 가서 보니까, 헉! 분명히 빈대에 물린 거다. 허벅지가 시뻘겋게 팅팅 붓는 것이 딱 그 증상이다. 예전에 인도에서 여행할 때 두 번 물려봤고 태국에서는 한번도 이런적이 없었는데... 음... 플로이가 겉보기엔 깨끗하지만 햇빛이 거의 들어오지 않기 때문에 빈대가 있나보다. 어쨌든 물파스만 바르고 잤다.

다음날... 내 숙소로 가서 약을 바르려고 하는데.... ??? 짐이 없다. 숙소에서 잠깐 어디 나갈때는 작은 손주머니에 지갑이랑 수첩, 방열쇠를 넣어 다니는데, 그게 안보이는 거다. 생각해보니 어젯밤에 사람들이랑 얘기할 때 의자에 놓아 두었는데 갑자기 너무 가려워서 그냥 후다닥 올라왔던 것이다.

이미 해는 중천에 뜬 상태.... 내려가서 찾아보았으나, 없는게 당연하다. 숙소 종업원이나 다른 여행자들을 붙잡고 물어봐도 모른다는 대답. 플로이 벽에 물건을 찾는다고 써서 붙여 놓았으나 아직 소식이 없다.

지갑에 있던 돈, 카드.... 뭐 그런건 별 문제 안된다. 수첩... 그안엔 여행하면서 메모했던 것, 그동안 여행 중에 만났던 모든 사람들의 연락처가 들어있었다. 물론 푸끄라등에서 만났던 아이들의 연락처도 함께....

너무너무 슬펐다. 그 후 한동안 실의에 빠져 지냈다. 지금도 그때 생각을 하면 그때 왜 그걸 안 챙겼을까 하는 자책을 하게 된다.

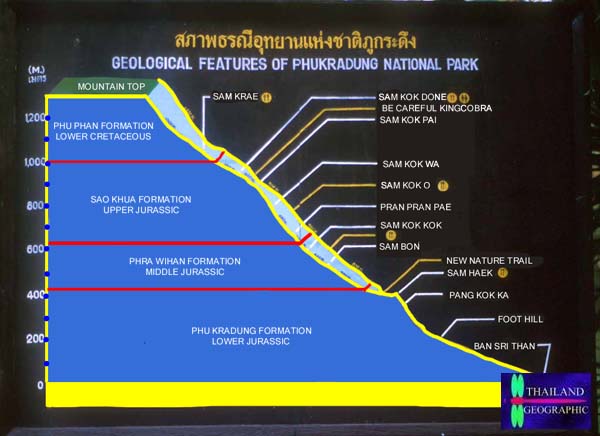

[푸끄라등 사진]

푸끄라등을 여행할 당시 어떤 출판사에서 책을 만들기 위한 여행이어서 그때 가져간 필름을 모두 출판사에 넘겼습니다. 그때는 제 사진에는 관심이 없었고 오직 책 만드는데 의욕을 갖고 있었죠. 지금은 그때 사진 몇장 빼돌릴걸 하는 생각이 듭니다. 어차피 그 사진들은 출판사 창고에서 앞으로 다시는 빛을 못 볼텐데 말입니다.(그 출판사 그때 그 가이드북 시리즈 돈 안된다고 접었습니다. -_-;;)

아래 사진들은 인터넷에서 돌아다니며 구한 것들입니다.

위성사진. 왼쪽 E자 모양이 푸끄라등. 사진 아래가 북쪽

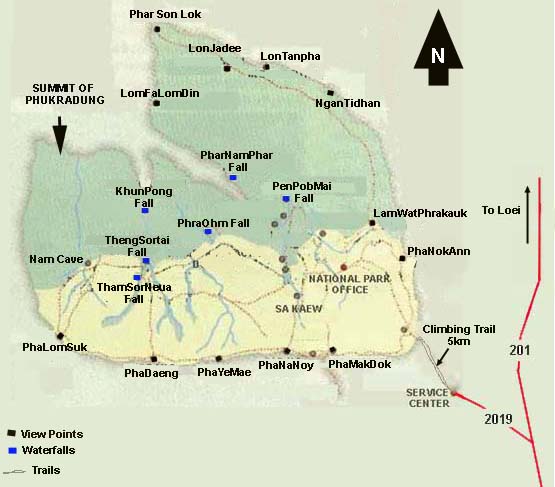

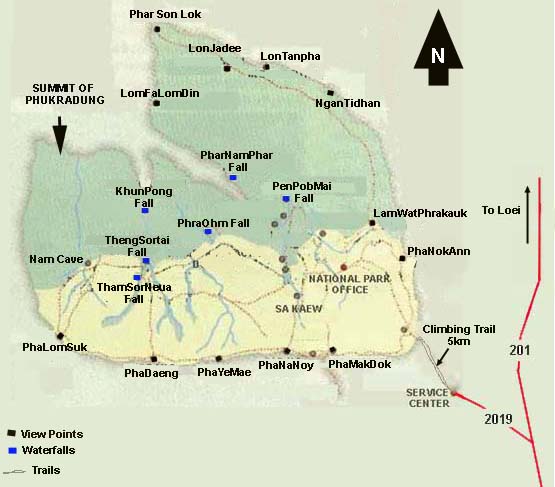

지도

산 올라가는 모습, 포터

산 정상 표지판

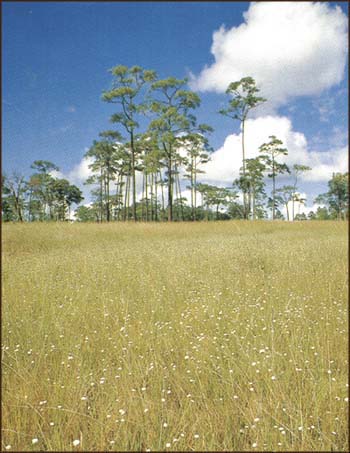

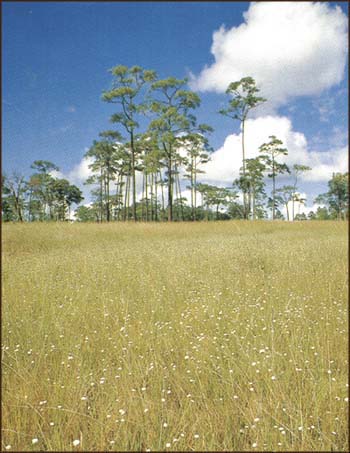

산 정상의 평원

파롬싹의 노을

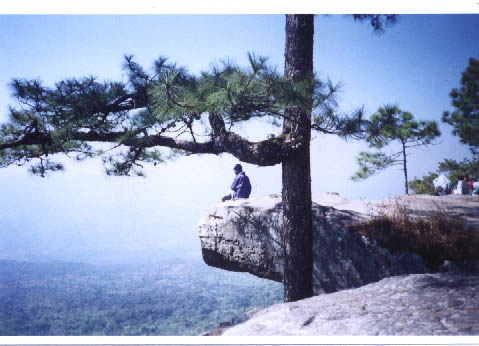

파롬싹 낮풍경

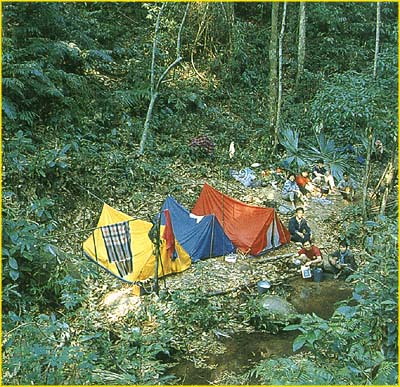

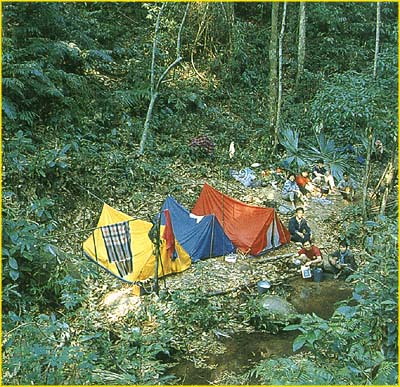

캠핑하는 모습

폭포와 단풍

그밖의 풍경

일출을 보는 절벽인 파 녹안은 야영장에서 멀지 않다. 오솔길을 따라 걸었다. 다른 산 같으면 한번 산에 들어와서 이동을 할 땐 능선 따라 올라갔다 내려갔다 해야 하는데 푸끄라등은 한번 꼭대기에 올라오면 그냥 평지라서 그런 일은 없다. 파 녹안으로 가는 길엔 다른 태국의 젊은이들도 있다. 다 대학생처럼 보인다. 40분 남짓 걸으니 서쪽 끝에 다 달았다.

수평선이나 지평선에서 떠오르는 일출은 여간해서는 보기 힘든 것 같다. 태어나서 그런 광경을 본적은 딱 한번... 인도의 라자스탄을 여행 했을 때 뿐이었다. 그 외에는 한참 후에야 구름 사이로 내미는 태양을 볼 뿐이다. 파 녹안 바위에 앉아 본 서쪽 하늘 아래는 구름이 끼어있다. 한참 기다렸다. 아마 해는 이미 떠서 저 구름 뒤쪽에서 올라오고 있을 것이다.

한 무리의 여학생들이 옆에 있었다. 내가 혼자 온 외국인 관광객임을 느꼈는지... 흘끔 흘끔 쳐다본다. 그러더니 한 명이 묻는다.

“일본 사람이에요?”

“한국 사람입니다.”

“아~ ..... 혼자 왔어요?”

“네... 근데 어제 산을 올라오다, 다른 태국 학생들을 만났어요. 그래서 같이 캠핑을 했지요.”

“그 사람들은 왜 안 왔어요?”

“모르겠어요... 안 온다고 하던 걸요.... 그나저나 해가 아직 안뜨네요”

“그러게요....”

“어디서 왔어요?”

“방콕 대학교요.”

“아~ 들어봤어요.”

방콕에서 이곳까지 온 여대생들이었다. 푸끄라등에 와서 어디어디 갔었느냐, 여행을 얼마나 했느냐, 태국이 왜 좋냐 등 태국 사람으로서 외국인에게 공통적으로 궁금해 하는 몇가지를 묻는다. 물론 이름과 나이 등도 함께....

일출은 그냥 그랬다. 구름사이로 해가 보이다가 안보이다가 했다. 다들 돌아가려는 눈치여서 나도 자리에서 일어났다.

텐트로 돌아오니 아이들은 대부분 일어나 있었다. 아침밥 먹고 산을 내려갈 예정이었다.

“녹 밥 먹으러 가자.”

어제처럼 카우똠으로 아침 식사를 했다. 밥 먹고 모닥불을 쬐며 다른 아이들을 기다렸다. 꼽이 왔다.

“꼽... 근데 이쪽 지방에는 산이 많지만 방콕이나 그 근방에서는 산을 한번도 못본거 같애.”

눔은 한참을 생각 하더니 저쪽 텐트 뒤에서 놀고 있는 다른 아이들에게 물어 본다.

“혹시 방콕에 산 있는지 아는 사람 있냐”

“방콕에? 방콕엔 산이 없을껄?”

고개를 갸웃거리며 잘 모르겠다는 표정이다.

“아~! 생각났다. 방콕에도 산이 있어. 푸카오텅!”

사람이 만든 산, 푸카오텅이 생각났다.

꼽이 놀라며 말한다.

“얘들아~ 방콕에도 있어. 푸카오텅. 녹이 알아냈어.”

“오~~~”

기분이 좀 우쭐해졌다. ^^;;

외국인은 현지인들이 미처 생각하지 못하는 것을 생각할 수도 있다. 우리가 아무렇지도 않게, 아예 관심도 두지 않는 것을 우리나라를 여행하는 다른 나라사람은 ‘그건 왜 그렇지?’하고 고민을 할 수도 있는 것이다.

짐을 다 정리하고 텐트를 걷었다. 꼽과 둘이 텐트를 관리소에 돌려주러 갔다.

“꼽... 태국 전통 옷 입었네...”

“응.... 괜찮냐...?”

“내 옷이랑 바꿀까?”

“어? 그 옷이랑 이 옷이랑 바꾸자고?”

솔직히 왜 그 말이 나왔는지 모르겠다. 방콕에 가면 얼마든지 싼 값에 살수 있고.... 게다가 비싼건 아니지만 이 옷은 한국에 돌아가서도 입고 다녀야 할 옷이었기 때문이다. 잠깐 망설이고 있는데...

“그래 좋아”

그러면서 윗도리를 벗어준다.

바꿔 입었다. 그냥 서민들이 입는 평범한 디자인의 윗도리다. 한국에서는 물론 여행하면서 입고 다니지는 못할 것 같다. ^^;;

텐트를 돌려주고 돌아왔다. 아이들은 갈 준비가 다 됐다.

내 배낭은 그냥 내가 메고 내려가려고 등에 매었다. 3개월 동안 모인 여행 부산물 때문에 무게가 꽤 됐지만 계속 내리막이라 별로 힘들 것 같지 않았고 200밧 가까이 되는 포터비가 아까웠다.

“녹, 정말 배낭 네가 들고 내려갈 거야?”

“응”

태국 애들은 이해가 안가는 눈치다.

“그래... 녹은 자기 짐 자기가 갖고 내려간대. 녹 괜찮대”

꼽이 괜찮다고 거든다.

꼽과 내가 앞장섰다. 다른 남자들은 여자애들 부축하고 내려오느라 뒤에 온다. 솔직히 힘들었다. 한국에서도 이렇게 무거운 짐을 들고는 등산을 해본 적이 없었고 밖에 나와 여행 할 때도 차-숙소 사이에서만 잠깐 멜 뿐었다. 내리막 길이라도 몇 시간 동안 무거운 짐을 지고 내려오니 다리가 후둘 거렸다. 그래도 내려오면서 먼저 쉬자고 한 적은 없었다. 한국 사람의 자존심? -_-;; 다 내려오니 죽을 것 같았다. 수돗가에 가서 머리 감고 세수하고..... 벤치에 엎어졌다. 여자애들도 다 내려오고... 음료수 사먹으며 쉬었다.

이제 헤어질 시간이 가까워 온다. 알고 보니 얘네는 자기네 픽업 두 대에 나눠타고 왔다. 꽤 먼거린데... 참 대단하다. 나는 공원 입구 마을로 가서 컨깬으로 가야하고 얘들은 러이로 간다고 했다. 차를 같이 타고 마을까지 데려다 줬다. 기분이 묘하다. 별로 길지 않은 이틀밤을 같이 보냈을 뿐인데 너무 많은 정이 들었다. 쏨은 코끼리가 그려진 실크 스카프를 나에게 줬다. 나중에 꼭 연락을 하기로 하고 헤어졌다. 헤어짐의 순간은 너무 짧았다. 지금 생각해보니 운전을 하던 예비역이... 일부러 빨리 출발 한 것 같다.

어쩔 수 없다. 어차피 여행은 만남과 헤어짐의 반복이다.

버스가 왔다. 자 그럼 컨깬으로 출발~

(끝)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[후일담]

그 후 태국 여행은 계속 됐다. 어느날 플로이 게스트하우스 휴게실에서 밤새도록 다른 여행자들과 얘기를 하고 있었다. 새벽에 그 숙소에 방을 갖고 있던 아저씨가 침대가 하나 남는다고 해서 내 숙소로 안가고 거기서 잤다. 그런데 휴게실 의자에서 무엇에 물렸는지 허벅지가 막 가렵다. 혹시나해서 빨리 욕실로 가서 보니까, 헉! 분명히 빈대에 물린 거다. 허벅지가 시뻘겋게 팅팅 붓는 것이 딱 그 증상이다. 예전에 인도에서 여행할 때 두 번 물려봤고 태국에서는 한번도 이런적이 없었는데... 음... 플로이가 겉보기엔 깨끗하지만 햇빛이 거의 들어오지 않기 때문에 빈대가 있나보다. 어쨌든 물파스만 바르고 잤다.

다음날... 내 숙소로 가서 약을 바르려고 하는데.... ??? 짐이 없다. 숙소에서 잠깐 어디 나갈때는 작은 손주머니에 지갑이랑 수첩, 방열쇠를 넣어 다니는데, 그게 안보이는 거다. 생각해보니 어젯밤에 사람들이랑 얘기할 때 의자에 놓아 두었는데 갑자기 너무 가려워서 그냥 후다닥 올라왔던 것이다.

이미 해는 중천에 뜬 상태.... 내려가서 찾아보았으나, 없는게 당연하다. 숙소 종업원이나 다른 여행자들을 붙잡고 물어봐도 모른다는 대답. 플로이 벽에 물건을 찾는다고 써서 붙여 놓았으나 아직 소식이 없다.

지갑에 있던 돈, 카드.... 뭐 그런건 별 문제 안된다. 수첩... 그안엔 여행하면서 메모했던 것, 그동안 여행 중에 만났던 모든 사람들의 연락처가 들어있었다. 물론 푸끄라등에서 만났던 아이들의 연락처도 함께....

너무너무 슬펐다. 그 후 한동안 실의에 빠져 지냈다. 지금도 그때 생각을 하면 그때 왜 그걸 안 챙겼을까 하는 자책을 하게 된다.

[푸끄라등 사진]

푸끄라등을 여행할 당시 어떤 출판사에서 책을 만들기 위한 여행이어서 그때 가져간 필름을 모두 출판사에 넘겼습니다. 그때는 제 사진에는 관심이 없었고 오직 책 만드는데 의욕을 갖고 있었죠. 지금은 그때 사진 몇장 빼돌릴걸 하는 생각이 듭니다. 어차피 그 사진들은 출판사 창고에서 앞으로 다시는 빛을 못 볼텐데 말입니다.(그 출판사 그때 그 가이드북 시리즈 돈 안된다고 접었습니다. -_-;;)

아래 사진들은 인터넷에서 돌아다니며 구한 것들입니다.

위성사진. 왼쪽 E자 모양이 푸끄라등. 사진 아래가 북쪽

지도

산 올라가는 모습, 포터

산 정상 표지판

산 정상의 평원

파롬싹의 노을

파롬싹 낮풍경

캠핑하는 모습

폭포와 단풍

그밖의 풍경