예전의 태국느낌이 담겨있는 지금 이때 꼬란따

이곳을 마지막으로 방문했던때가 2016년 2월 딱 설날 즈음이었습니다. 그 기간에는 이곳이 중국인 여행자들로 상당히 북적여서 숙소마다 사람들이 상당히 많이 있었고 근교 섬 투어 중의 하나인 꼬록 투어에 참가하는 중국인 여행자들도 꽤나 있었던 걸로 기억이 됩니다. 란따로 들어가는 우리가 탄 배에는 동양인 여행자가 없었는데 막상 섬에 도착해보니 어디서 왔는지 꽤 되더라고요.

그리고 그때 란따너이와 란따야이를 잇는 해상다리가 한창 마무리 공사중이었는데 2016년 상반기에 개통이 되었을거에요. 예전에는 육지->란따너이, 란따너이->란따야이 이렇게 배를 두 번 탔는데 지금은 한번만 타도되고 더불어서 이동시간도 많이 단축되었습니다. 배에 오르는 차도 그다지 많지 않았고 페리들이 쉴 새 없이 운항하고 있어서 기다리는 시간이 그다지 걸리지 않았어요. 아침6시에서 밤10시까지 운항

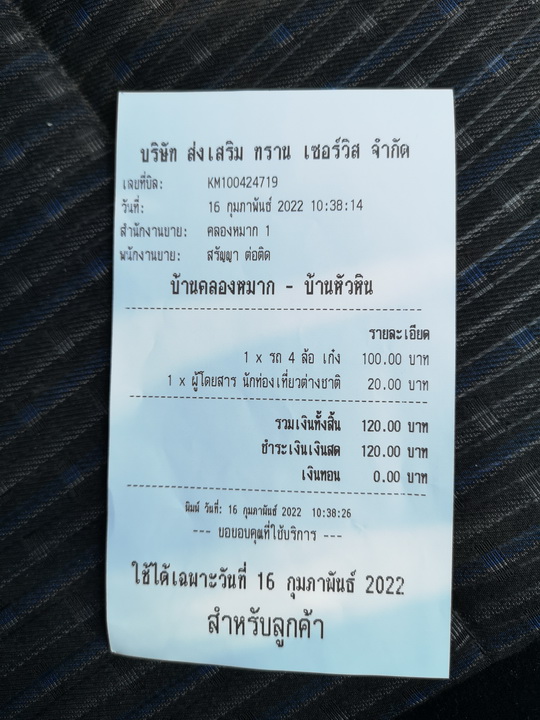

페리 표

승용차(운전자 포함) 100밧 + 외국인 20밧

중국인 여행자들이 많아지면서 이 섬의 히피스런 분위기가 많이 중화되었는데 이번에 와보니... 또 좀 달라진 느낌이 드는거에요. 푸껫이나 아오낭의 경우 정부지원금을 받아 놀러온 태국현지인들이 있는데 이 섬은 그러한 여행자들이 별로 안보이고요, 이 시기에 이 섬에까지 찾아들어온 서양인 여행자들은 어린이를 동반한 가족여행자인데도 불구하고 전반적으로다가 히피스러운 분위기가 물씬 납니다.

태국 남부의 교통이 대략 그러하듯 여기도 해변 간 이동에 대절이동(사이드 달린 오토바이나 트럭썽태우 같은 것)을 이용해야하는데 손님이 없다보니 길에 상시 대기하고 있는 차량보다는 숙소 통해서 연락해서 이동하는 분위기에요.

자가교통 이용자가 아니라면 이동이 좀 쉽지가 않네요.

그래서 그런가... 노약자를 제외하고는 대부분 오토바이를 빌려서 몰고 다니더라고요. 여긴 교통을 통제하는 경찰의 존재도 없어서 더 그런 거 같았어요. -_-;;

전체 여행자의 수는 정말 적은데, 어쨌든 있는 여행자들 중에서는 보헤미안 성향의 여행자들이 지금 이 섬의 지분을 상당 차지하고 있는 듯 보입니다. 아주 오래전의 여행자 구성과 비슷해진듯요...

서양인 가족의 경우는 어디선가 사이드 달린 오토바이를 임대해서 4명이 빼곡하게 실려서 다니더라고요. 예전 기억에 저런 오토바이는 하루 500밧 에 대여해준다고 적혀있는걸 봤었어요. 하긴 이 섬에서 가족이 밥이라도 먹으러 다니고 인근의 다른 해변에라도 다니려면 저걸 빌려쓰는게 그나마 그들에게는 최선책일 수도 있겠어요.

좀 황당스런 장면도 있었답니다. 우리가 이 섬의 어느 해변을 구경하고 대로변으로 걸어 나오는 길목에는 정말이지 제가 발로 뻥~ 차면 무너질 것만 같은 대나무 오두막 게스트하우스가 있었는데요, 거기 허우대 멀쩡한 서양인 남자가 가부좌 하고는 살짝 멘탈이 털린 표정으로 벙쪄서 앉아 있는거에요. 저는 요즘에도 이런 오두막 숙소가 존재한다는 것에도 놀랐고, 멀쩡한 숙소들이 텅텅 비어있는 이 시국에 이런 썩어가는 대나무 방갈로에 손님이 묵는 것도 신기했었습니다. 근데 나중에 요왕이 그러는데 그 남자 무릎 사이에 대나무 통 같은 게 있고 뭔가 흡입하는 거 같았다는데... 아이고~ 요즘 대 놓고 이런게 가능하다니... -_-;; 아주 옛날옛적 후미진 해변이나 산골에서나 가능했다던 일인데 훤한 대낮에 다 보이는데서 뭔 일인지 모르겠어요. 그리고 곳곳에 머슈룸 파티 한다고 선전물이 붙어있는데 이건 또 뭐야....

여기가 대략 신실한 무슬림들의 거주지인데 어떤 히스토리로 이렇게 리버럴한 히피 문화가 흘러들어왔는지는 모르겠습니다. 뭐랄까... 지금의 이러한 찐득한 공기도 여행이 정상화되면 싹 다 물러가길 바래 봅니다. 하여튼 지금 이 시국 꼬 란따를 여행하는 여행자들은 푸켓과 아오낭에서 보는 외국인 여행자들과는 좀 다른 성향인게 적잖히 느껴졌어요.

낡은 방갈로

깐띠앙 해변

거리의 시설물들은 크게 달라진건 없었지만 6년 전에 비해서 세븐일레븐의 수는 좀 더 촘촘해진 건 좋았고 그때 당시 매일 열리던 살라단 마을의 먹거리 스트릿이 사라진건 좀 아쉬웠어요. 하긴 사람이 있어야 열리든가 하겠죠.

일일 장터가 요일을 달리해서 크렁다오, 크렁닌, 쌀라단, 프라애를 옮겨다니면서 하던데 크게 볼거리는 없고 그냥 먹거리랑 과일 채소랑 해산물도 좀 나와 있더군요. 살라단에서 열릴 때는 좀 더 크게 열리고 뭐 그런 차이는 있었습니다.

우리가 지냈던 프라애 해변에서 남쪽으로 좀 더 내려가면 뷰티풀 비치라고 자그마한 해변이 하나 나오는데 그곳에서 저녁마다 아주 작은 장터가 열렸어요. 상설은 아니고 일주일이었나 아무튼 꽤 짧은 기간이었는데... 차를 타고 오고가다 섬을 떠나기 전날 그 해변에 가봤더니 정말 레트로 느낌이 제대로 나더군요. 약간 과거로의 여행을 하는듯한 기분이 들었어요. 태국에는 이렇게 시골을 옮겨 다니는 장똘뱅이들이 있는데 여기는 여기규모에 걸맞게 아주 작았어요. 그래도 가수들도 있어서 밤에는 술을 파는 야외 공연장도 서고 아이늘 놀이기구도 있고 갖출 건 다 갖췄네요.

이번 건기 때 와서 본 바다는 저번에 본 것에 비하면 그래도 수질이나 해변이 꽤 나았어요.

북쪽의 커꽝이나 크렁다오는 수심도 얕고 뻘 같은 느낌이 들어 성에 안찼지만, 롱비치로 불리는 프라애는 2월 물빛이 꽤 괜찮은 편이더군요. 또한 섬 남쪽으로 내려갈수록 해변과 바닷물이 좀 더 나아지는 경향이 있었습니다.

란따 섬의 서쪽을 촘촘히 채우는 해변 사진은 요왕이 올릴 것 같고요...

사실 섬 자체는 상당히 호불호가 갈릴 수가 있습니다. 태국 어디에서나 보이던 불교사원 대신 그 자리를 모스크가 대신하고 있는 이질감에 더해 어느 나라나 섬 이라는 고립된 지형이 가지고 있는 그들만의 특유의 공기 그리고 지금의 이곳의 여행자들이 다소 히피스럽고 방종해 보이기도 해서 이 섬의 분위기에 자연스레 녹아들지 않는다면 굳이 여기까지 올 이유가...? 라는게 느껴졌어요. 바다물 이쁘고 인프라 탄탄한 걸로 치자면 후보지는 많으니까요. ^^

끄적끄적 잡담이 좀 길어졌는데... 혹시 근래에 꼬란따에 방문하신 여행자분들 있으시면 어떤 느낌이였는지 궁금합니다.

깐띠앙 남쪽 언덕 위의 조망 식당

무슬림들이 운영하는 곳이고 할랄 음식파는데 술도 팝니다 -_-;

비어가든 겸 공연장

해변바