나는 어떻게 죽을 것인가!

오래 전에 안락사 문제로 지인과 논쟁을 한 적이 있다.

나는 안락사를 찬성하는 쪽이었고 그는 안락사를 반대하는 쪽이었다.

“인간은 존엄하기 때문에 함부로 생명을 앗아가면 안 된다.”

이게 그가 안락사를 반대하는 이유였다.

나는 오히려 “인간은 존엄하기 때문에” 안락사를 찬성하는 입장이었다.

그는 동성애를 인정하고 낙태를 찬성하는,

이른바 진보적인 생각을 가지고 있었는데 안락사 문제는 의외로 완고했다.

(진보적인 생각을 가진 사람 중에 안락사를 반대하는 사람이 꽤 많은데

이는 교조적 학습에 의한 결과라고 나는 생각한다.)

내가 늙어간다는 걸 처음 느낀 건 40대 초반 무렵이었다.

그전까지는 밤새 술을 마시고 이튿날 바로 출근해도 끄떡없을 정도였으나,

40대로 접어들자 과음 다음날에는 오후가 되어야 몸을 움직일 수 있었다.

40대 후반부터는 저녁이 되어야 겨우 숙취에서 벗어날 수 있었으며

50대로 접어들자 꼬박 하루를 탕진한 후에야 정신을 차릴 수가 있었다.

그렇게 나이가 들어가면서 하루가 다르게 체력이 떨어지는 걸 느끼자

나는 내가 늙어가고 있다는 걸 실감했다.

내 어머니는 말년에 한동안 치매로 고생을 하시다가 88세에 생을 마감하셨다.

어머니는 천주교 신자셨는데 생전에 정신이 맑으실 때

스스로의 뜻으로 모대학병원에 시신을 기증하셨다.

어머니가 시신을 기증하셨다는 말을 내게 처음 하셨을 때

나는 “참 대단하시다!”는 생각 외에는 별 감동(?)이 없었다.

그런데 어머니가 돌아가시고 장례를 치르는데,

상주인 내가 해야 할 일이 거의 없었다.

대학병원의 시신기증 담당자는 이렇게 말했다.

“시신기증자는 수의도 필요 없고 관도 필요 없습니다.

하셔도 장례가 끝나고 병원으로 옮기면 바로 버립니다.

시신만 잘 보관하셨다가 장례가 끝나고 인도해주시면 됩니다.”

당연히 장지나 납골당을 알아볼 필요도 없었다.

나는 그저 조촐한 빈소를 마련해놓고 문상객을 맞이하면 되었다.

아! 어머니는 사후까지 내다보시고 남은 사람의 편리를 위해,

(물론 그것이 어머니가 시신을 기증한 이유의 전부는 아니겠지만!)

자신의 삶을 깔끔하게 정리하셨다는 걸 나는 뒤늦게야 깨달았다.

호주의 과학자 데이비드 구달은 104세가 되자 불치병에 걸리지도 않았지만

더 이상의 삶은 무의미하다는 판단을 내리고 스스로 안락사를 선택했다.

그는 베토벤이 작곡한 ‘환희의 송가’를 부르면서 즐겁게 죽음을 맞이했다.

이제 나도 늙어가도 있다는 걸 느끼기 시작한 때부터

어떻게 죽을 것인가에 대해 생각해보는 시간이 많아졌다.

지금까지의 삶은 그리 잘 살았다고 할 수 없으니,

죽는 거라도 잘 죽어야겠다고 생각하기 때문이다.

자신이 늙어가고 있다는 걸 느끼고 있는 분들에게,

또는 자신 가까이에 늙어가는 사람이 있는 분들에게

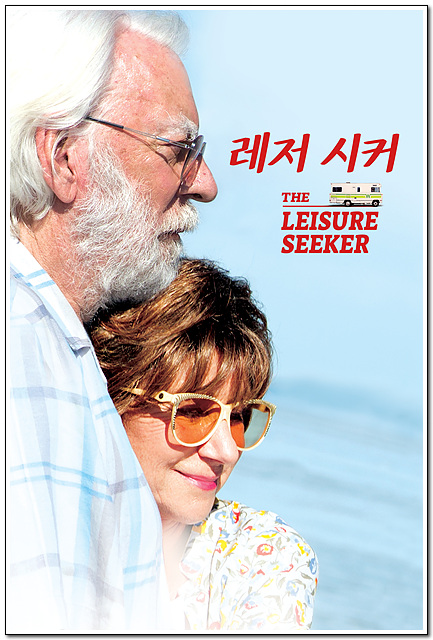

영화 한편 추천하고 싶어서 사설이 길었다^^;;