푸힌 롱끄라 국립공원 - 핏싸눌록

아름다운 모습과 서늘함이 공존하는 곳인 피싸눌록의

푸힌롱끄라 국립공원입니다.

사진은 그 당시 전투에 사용 되었던 무기들의 잔해입니다.

의료기기들입니다.

볼거리가 아주 많습니다

*아래 사진과 설명은 혹시나 이 곳에 방문하실 분들을 위해서 남겨봅니다.

1973년 중반 경에 접어들면서 대학가를 중심으로 반군부 민주화세력의 움직임이 활발해졌다.

이 해 6월 한 대학 신문 사설에서 싸릿의 뒤를 이은 타넘과 쁘라팟을 야수로 표현한 것을 문제 삼아 군사정부가 대학 측에 압력을 넣어 관련 학생들을 퇴학 처분하도록 하였다.

전국대학생총연합을 중심으로 한 학생들과 대학교수들은 퇴학 조치의 철회와 헌정 회복을 요구하고 나섰다. 특히 학생들은 군사정부가 공산주의자들의 개입 의혹을 제기하자 분노하였다.

결국 ‘공권력’과 대중매체를 동원한 군사정부의 억압과 통제에도 시위대의 규모가 일파만파로 확대되자 군사정부를 이끌었던 타넘과 쁘라팟은 국왕의 권유에 따라 해외로 망명하였다. 이로써 시민사회의 힘에 의한 민주화의 역사적 전기가 처음 마련되었다.

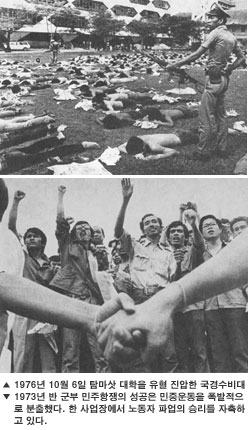

1976년 10월 6일 이른 아침, 탐마삿 대학 내에서 망명하였던 군 수뇌 인사의 복귀를 규탄하고 있던 학생들을 향해 총격이 가해졌다. 순식간에 사상자가 발생하였다. 총격 직후에는 우익 폭력배들이 학교 안으로 들어가 무지막지한 테러를 가하였다. 당시 쿠데타의 명분은 ‘탐마삿 대학에 모인 공산주의자들이 왕세자를 모욕하고 국가전복을 기도하였기 때문’이라는 것이었다.

태국 역사상 최대의 유혈사태로 기록된 1976년 10월 6일을 계기로 사회운동 조직들은 심대한 물리적 타격을 받았다.

지도부에 속한 활동가들이 태국공산당에 합류하기 위해 속속 입산하였다.

전(前) 전국대학생총연합 의장, 전 마하돈 의과대학 자치위원장, 사회당 위원장, 노동·농민운동 지도자들이 대거 무장투쟁에 참여하였다.

탐마삿 대학에서의 살육 그리고 그 이후에 진행된 ‘빨갱이사냥’을 피하기 위해 활동가들이 태국공산당의 근거지인 삼림으로 들어간 것이다. 그리고 그 수는 2천명에서 3천명에 이르렀다. 태국공산당 지하 방송인 ‘인민의 소리’는 군사정권에 대한 무장투쟁을 거듭 역설하였다.

1979년 태국공산당은 1만여 명의 무장요원을 갖게 되었다. 태국공산당이 참여한 ‘민주애국통일전선’도 결성되었다.

이들은 1976년 대학살 이전까지 태국 정치문화의 특수성을 감안하여 국왕에 대한 비판을 삼가 하던 태도를 바꿔 푸미폰 국왕과 입헌군주제를 ‘구 봉건질서’라고 비난하기 시작하였다.

공산 무장세력의 공세도 활발해져 정부군과의 무력 충돌 횟수도 급속히 늘어났다.이렇듯 공산반군의 규모가 확대일로의 양상을 보이자 군부는 유화조치를 취하기 시작하였다.

새 헌법에 따라 양원제를 도입하고 검열제도, 언론과 집회의 자유를 제약했던 많은 법적 조항들을 철폐하였다. 또한 공산반군에 가담한 자들뿐만 아니라 1976년 쿠데타 때 체포된 민주인사들에 대한 사면을 실시하였다.

특히 공산반군 진영으로부터 이탈한 공산주의자들의 전력을 불문에 부친 훈령은 공산반군의 규모를 약화시키는데 결정적 역할을 하였다.

1980년대 중반에 와서 사실상 공산반군의 영향력은 전무하게 되었다.

**사진 및 인용 서적

*Labour Against Dictatorship』 (Somsak Kosaisuk, Friedrich Ebert Stiftung),

*The Politics of despotic paternalism, - 開發民主主義(岩波新書)